Viver, fantasiar: histórias de um castelo

Descobri a Ópera descendo as escadas da Clínica, de onde do Grande Salão vinha uma melodia: meu coração se abre à sua voz, como se abrem as flores. (Emmanuelle Guattari)

Catorze anos atrás me enfiei numa grande aventura. Saí pela primeira vez sozinha de Vila Velha para o velho mundo. Fiz a mala e a mochila, mais despreparadas do que imaginei, anotei coordenadas no fiel caderninho de bolso, enfiei uma centena de dólares na pochete de viagem e parti, em setembro de 2010, para um estágio na Clinique de La Borde, em Blois na França. Essa deve ser a décima tentativa de falar daquele tempo. É como se quisesse guardar <le temps de la magique> só pra mim, como se ao tentar escrever, revelasse o truque do que aconteceu comigo – porque não voltei a mesma. Como se o Cid Moreira narrasse um quadro do Mister M e exibisse meus maiores segredos por trás da cortina preta. Talvez eu imagine minha vida mais importante do que ela é - não somos assim todos nós?

Eu tinha acabado de me formar em psicologia e participava do grupo de pesquisa sobre medicalização e foi essa ligação com a universidade que me permitiu ser estagiária por até três meses. Todo o processo era analógico: tive que telefonar para pegar mais informações sobre o estágio, traduzir os documentos com uma tradutora juramentada que só recebia os documentos em mãos e enviei a papelada pelo correio. Deu certo. Ao final de setembro eu já pisava em solo francês, perdida no frio do outono na Gare d’Austerlitz, esperando o trem que me levaria a um novíssimo capítulo de minha vida.

A Clinique de La Borde é um lugar histórico na reforma psiquiátrica, isto é, a respeito do fim dos manicômios e da lógica manicomial. Você pode ter visto o filme brasileiro Bicho de Sete Cabeças ou mesmo os gringos A Ilha do Medo ou Garota, Interrompida. Apesar de se passarem em diferentes épocas (décadas de 1990, 1950 e final dos anos 1960, respectivamente), a ambientação das instituições psiquiátricas e o fazer médico manicomial estão bem representadas. Os tratamentos medicamentosos sem plano individualizado e sem a participação ativa da pessoa atendida; contenções físicas e químicas para qualquer tipo de <resistência>; o ócio e o abandono/isolamento do círculo social; o estereótipo de situações <sem saída>: o problema, a doença, a loucura está na pessoa. Tudo isso foi questionado por filósofos, psiquiatras, psicanalistas e outros pensadores em meados do século XX no movimento antimanicomial. Em La Borde, fundada e gerenciada pelo psiquiatra Jean Oury até sua morte em 2014, foi através da Psicoterapia Institucional, campo teórico e prático que se revolucionou o tratamento da saúde mental.

Uma das primeiras considerações sobre essa experiência é compartilhada por outras pessoas que também estagiaram por lá: quando você chega, não sabe quem é pensionário (do francês pensionaire, que é como são chamadas as pessoas por lá assistidas) e quem é funcionário (podendo ser médicos, monitores e estagiários). Você não conseguir distinguir é um fator importante para a compreensão radical do que é quebrar os paradigmas do funcionamento manicomial. Além disso, para nós brasileiras, existe a questão da linguagem e comportamentos e hábitos sociais. Tudo é estrangeiro, ainda que o <outro> ali sejamos nós. Impõe-se então, outra questão primeira: o que é <o outro>? Demorei semanas para distinguir as pessoas porque existem camadas, definidas por Oury como <status, papel e função>. Status é seu diploma, sua profissão. Papel é o trabalho, o emprego, o olerite ao fim do mês. E função é aquilo que não é pressuposto, que existe apenas em relação, aquilo que é exigido do outro para você. Em La Borde, a função é o centro porque dela emerge o <coletivo>.

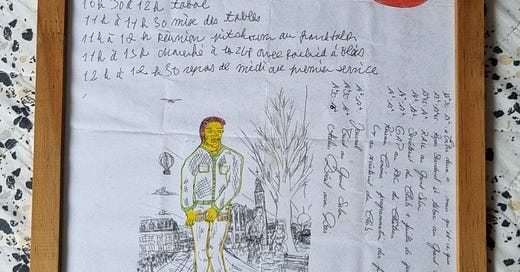

Problematizações aparte (os médicos não participam da categoria mais geral das funções), todos são monitores ou estagiários, não importando o trabalho que executem. Cozinheiros, cuidadores dos cavalos, jardineiros, jornalistas, psicólogas, filósofas, bibliotecárias, oficineiros. Todos são monitores ou estagiários. Você pode inclusive rodar nas funções, caso deseje. Claro que técnicas restritas à profissão, como acesso aos medicamentos, é feita por profissionais da enfermagem ou farmácia. Mas o momento de entrega e administração medicamentosa é partilhada por outros monitores, numa programação diária e fixa, por exemplo, como o Orange Accueil – o acolhimento matinal, com suco e café, no despertar dos pensionários. Também neste momento é lida a Feuille du Jour, uma publicação diária da programação do dia, produzida no Club. Em seguida, começa o <s.a.m.>, que aprendi como a sigla de soins, accueil, ménage, ou seja, cuidados, acolhimento e limpeza. Pesquisando para este texto, encontrei num artigo de Clara Noves para a Revista Chimères n. 102, variações para o <a>: animação, ambientação e ou atmosfera.

O <s.a.m> coloca monitores, estagiários e pensionários na rés-do-chão da vida cotidiana. Sempre há coisas para fazer, sempre há o que jamais faremos. No artigo de Clara, sobre a experiência do <s.a.m.> em La Borde, lemos:

Um trabalho de todos os dias que tenta produzir estranhamento e necessidade no que o cotidiano tem de mais básico e prosaico. É um convite para que os corpos se engagem na paisagem movente, que tenta organizar e acolher os seres e os outros elementos discrepantes dentro de um espaço em comum. (tradução minha)

Qual não foi minha surpresa em encontrar entre os colegas estagiários, aqueles que se recusavam às ‘tarefas’ do <s.a.m>. “Eu não vim aqui para limpar chão”, disse uma colega francesa, de óculos redondos e cabelos raspados. Passava então seus dias no local stagiaire, fumando, lendo e se relacionando num trisal nada secreto. Alguns franceses estavam ali estagiando como parte de sua formação acadêmica, tipo o estágio obrigatório de graduação. Quem não queria realizar as tarefas não era obrigado. Tudo isso me soava novo demais. São catorze anos e eu lembro da cena da colega no sofá meio desmilinguido fumando, de janelas fechadas porque fazia bastante frio. Tudo me colocava em <questão>.

Eu gostava de <fazer o s.a.m.>, gostava de varrer os longos corredores do setor onde trabalhei – se chamava Bois, mas não era de madeira. Também gostava de auxiliar a mudar as roupas de cama, de pintar as paredes de um quarto ou conversar com alguém que estava com dificuldades de sair da cama. Ao lado do Bois havia o Horloge, que realmente tinha um relógio numa torre um pouco mais alta. Estes setores não ficavam no castelo. E acabo de perceber que até agora não escrevi nada sobre o castelo. Sim, La Borde começou num castelo. A clínica foi fundada em 1953, a quinze quilômetros da cidade Blois, num terreno de 23 hectares que tem um castelo do século dezenove. O castelo possui três pavilhões: o térreo, o primeiro andar e o segundo andar. No térreo, temos o grande salão, o pequeno salão e a cozinha (e outros cômodos menores, que não me lembro). No primeiro andar, enfermaria e quartos coletivos – onde pensionários são alocados, além de banheiros. No segundo andar: banheiros, quartos coletivos e individuais – onde monitores e estagiários são alocados –, além do local stagiaire e salas de coordenação de estágio. Foi neste andar, num quarto para três pessoas que passei dois meses e meio.

Além do <s.a.m.>, também gostava de trabalhar na cozinha – uma jornada que começava às cinco da manhã preparando o café e almoço e terminava às 14h, logo após a vasseille: lavar as louças em máquinas industriais, recolher o lixo e lavar o chão. O <17-23h> (dís-sét-vântrôá) era o turno da noite, que começava pouco antes do jantar, servido às 19h e que terminava às 23h, com uma reunião de transmissão na enfermaria dos setores, para aqueles que iriam fazer o plantão noturno. Gostava dessas duas modalidades de trabalho porque me permitiam organizar folgas, já que queria viajar um pouco. Semanalmente, marcava numa tabela comunitária onde iria trabalhar a cada dia e o compromisso era esse. Aparecer nas atividades e se engajar. Não haveria ninguém para me mandar.

A mais intensa e profunda atividade, no entanto, era o contato com os pensionários. Além da imersão na língua francesa, também mergulhei nas águas da <doença mental>. Outra coisa que não se sabia de antemão, eram seus diagnósticos. Tudo se conhecia pouco a pouco, no trato, no diálogo, nos grupos de estudos, no jantar dividindo a mesma mesa. Todos os clichês da loucura se atualizavam e também se desmanchavam cotidianamente. Eu sabia e não sabia <o que fazer>, mas fazia. Atelier de teatro? Vamos. Acompanhá-los num concerto de piano à noite em Blois? Bora. Ajudar M. a finalmente tomar um banho e trocar de casaco? Difícil, seus bolsos estavam cheios de torrões de açúcar, que davam ocupação para as mãos inquietas e peso para se sentir aterrado. Mas fomos. Trocar as fraldas de uma senhora, muito grande e pesada que já não tem dentes e não fala muito bem? Claro. Todas essas coisas e uma outra infinidade que não consigo escrever e que também já me esqueci, são práticas de cuidado e constroem isso que Oury chama de coletivo. Mesmo que não pareça.

A ideia radical de abolir grades, limites, separações continua sendo revolucionária mesmo em 2024. O discurso manicomial está por todo lugar. Ainda ouço e leio coisas como <o louco é perigoso>, ou <é perigoso porque é louco>. Nessas horas, fecho os olhos e lembro de uma noite insone, sentada na mesa da cozinha do local stagiarie a conversar no MSN com alguém aqui do Brasil. De repente, uma senhora encasacada e de passo curto aparece na porta da cozinha. Você tem alguma comida?, me pergunta, num francês que sai de lábios finos e semicerrados. Tomo susto, claro, devia ser uma ou duas da manhã. Abro a geladeira e alguns restos do jantar ali descansam. Pergunto se quer que eu esquente, mas ela devora ali mesmo, com os dedos. Peço para que volte pro quarto, que está tarde e que devemos dormir. Ela se vira e some no escuro. Não senti medo neste dia, mas senti em outra ocasião, quando questionada por outro pensionário acerca do meu francês: se não entende o que falo, o que veio fazer aqui?, me perguntou outro M., mais jovem do que eu jovem. Eu disse que estava ali para aprender e que ele poderia também, me ensinar. Foi uma das pessoas mais difíceis de me despedir. Acho que até vi uma tímida lágrima por trás de seus óculos, sempre tão sujos.

Ao contrário do que alguns possam pensar (quem?), essa experiência não me fez romantizar a loucura ou o sofrimento mental. Estar na borda mudou uma série de coisas em mim, mas não o olhar cuidadoso e atento para o sofrimento psíquico. Voltei com mais ferramentas, mais questões e ainda mais vontade de colaborar na luta pelo direito inegociável a uma vida digna e amparada. Estar em um local histórico e dotado de uma certa mística, como todo lugar muito importante, me deu a dimensão de erros, acertos e profundidade do rompimento com a hegemonia, que muitas vezes, parece impossível de ser quebrada. Sabemos pouco sobre o que, como e porquê nossos afetos são acometidos de tantas mazelas e dores, mas também sabemos que a maneira na qual se lidou com o sofrimento mental – e infelizmente ainda se lida – também perpetuou a marginalização, exclusão e produção da própria loucura.

Para mim, diante dessa experiência e do tanto que aprendi nesses catorze anos seguintes, pensar a subjetividade humana pressupõe complexidade. Significa que algo complexo não terá resolução simples, única ou mesmo durável. As questões que os franceses lidavam nos anos 1950 eram outras, as do ano de 2010, outras e imagino que as de agora, outras também. Similaridades aproximam e as diferenças precisam de atenção. Neste texto, não dou conta de escrever sobre a saúde mental e o Brasil, que também passou por reforma psiquiátrica e também participou e participa ativamente nas discussões por um mundo sem manicômios. Vale outra edição da newsletter, não vale? Por hora, indico artigos, livros e filmes na seção Drops, para quem quiser ampliar os conhecimentos. E, depois de contar um tico do que vivi nos tempos de magia, engatarei, finalmente, um texto crítico sobre O perigo de estar lúcida, livro de Rosa Montero. Aguardem.

Se leu até aqui…

Drops:

O site da Clinique de La Borde é em comic sans

Vídeos:

Marinheiro só, na parca voz dessa que vos escreve e um pensionário

Sobre a história da clínica, inclui entrevista com Jean Oury (1971)

Jean Oury e sua frase: qu’est ce que je fous là?

La Borde, le droit à la folie - La Borde, o direito à loucura

Min Tanaka à La Borde - uma apresentação de Butô em LB

Jean Oury e Félix Guattari (1986)

Jean Oury na revista Cult, por Anderson Santos e Clara Novaes

O Club de La Borde (em francês)

Uma conversa sobre La Borde entre Eduardo Passos e Regina Benevides

Essa edição demorou anos para ser escrita. Se gosta do que escrevo:

🪙colabore no apoia.se

💳considere a assinatura paga / pix para oi.pmescreve@gmail.com

📖leia meu e-book por apenas 1,99

🫶🏽me acompanhe no instagram

💌 espalhe a palavra da news para sua rede

Um abraço e até a próxima edição,

paulamaria.

que relato, Paula.

é tão satisfatório saber que você demorou tanto tempo para escrever sobre isso também, é como um movimento de navegação da maré atual da pressa das pessoas em transforma a vida em conteúdo.

obrigada pelo texto :)

Venho agradecer por este relato. Sou estudante de psicologia na França (e brasileira), e tenho encontrado muita dificuldade em ter esperança na psicologia que encontrei por aqui (faculdade pra lá de rígida, pra lá de medicalizada, pra lá de visões rasas demais…). Seu texto me encheu de esperança em outras possibilidades de experiência na psicologia por aqui e me fez sentir menos sozinha face à psicologia hegemônica daqui, que do que eu vi e vivi, é muito problemática… Muito obrigada, esse relato me trouxe um respiro! Principalmente por ter encontrado esse texto um dia após uma aula de clínica onde o professor afirmou que “a psicoterapia institucional na prática não tem resultados convincentes”.